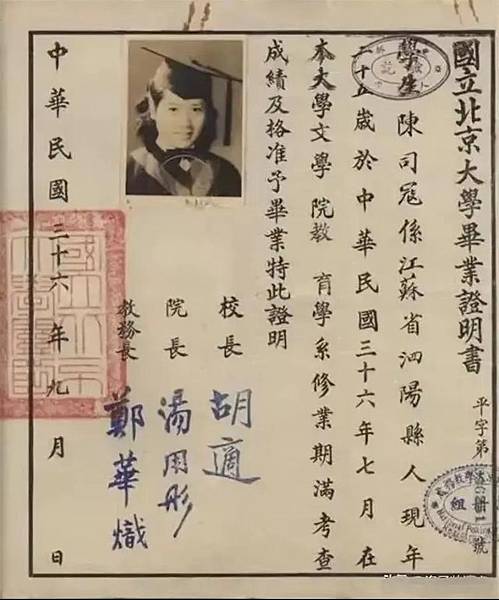

〈▲陳司寇畢業證書(網路截圖)〉

陳司寇,出生在上世紀二三十年代,是一位非常優秀的教育工作者。

她的一生充滿坎坷,自小出身貧寒,五歲失去了母親,從此寄居在各個親戚家裡,自己做工給自己賺學費,如此一路闖進了北京大學的校門,也在這時期結識了她的丈夫趙寶煦;

〈▲網路截圖〉

在她北大教育系畢業後,任職北京 101 高中擔任政治課教師,在講台上奉獻了一輩子。文革時期許多政治學者都受到了非人的對待,她也曾被學生們「剪頭」、「遊街」,讓她身心都受到過嚴重傷害;但陳司寇沒有放棄,更沒有想過自殺而熬了過來。

陳司寇的丈夫趙寶煦是知名的政治學家,更是北大政治學教育的開拓者之一;他在 2012 年去世,當時 91 歲的陳司寇仍獨自居住在他們夫妻倆的房子裡,她的三個孩子經常來看她,趙寶煦的學生們也經常登門拜訪,直到 2017 年她 96 歲時,按照她自己的方式過世。

生命的見證

在她過世前一年,仍舊頭腦清晰,對探望她的學生大談“老人話題”,這對銀髮族來說,相當有啟發性。

2017 年 4 月底,陳老師已經滿了 96 歲,這時各種疾病接踵而來。

先是腎癌發作,伴隨而來的尿毒症、貧血性腔梗,加上中間一次跌傷和小中風,身體臟器衰竭得很快。

起初生活還能堅持半自理,終於在 9 月份兩腿發僵,渾身難受,躺在床上不能下地了。

子女們都竭力動員她去醫院住院,可是陳老師一直堅持不去醫院就診,她沒有吃藥,也沒有注射和打點滴,只是堅持自己按摩和做一些腿部練習,希望還能下地步行。女兒也為她問遍了家庭的醫生朋友,他們都很坦誠地說:「這麼大年紀了,恐怕病情是不可逆的了。」

子女為她請了保姆,24 小時輪流守護她;而這正是陳老師「最不想要的,沒有質量的生活」。

她囑咐女兒:一不要通知學校,二不要通知親友,三不要讓人來探望;她只希望自己能夠「走」得更快些,儘量不要拖累別人。

她請女兒「幫助」她,女兒難以答應,何況現在的法律也不允許安樂死。

於是她果斷地決定以自己的方式來結束生命。

10 月 17 日,陳老師開始斷食。

當女兒把精心烹飪的飯食端到她面前時,她推說吃不下,並掩住口不准別人強行餵食。

看著她堅定的眼光,女兒只好含著眼淚把食物端開。

由於腎癌開始引起腰部疼痛,她睡覺時總是用雙手抵住腰部,並沒有打止疼針(老年人的神經感應會變遲鈍,痛感不會再如年輕人般敏銳,對銀髮族來說,也是好事。感嘆生命奇妙的安排)。

18 日,陳老師繼續斷食,只飲水。

19 日,女兒沖了芝麻糊端到已經餓了三天的媽媽面前,陳老師居然一口氣吃完了;但是當女兒再次把食物端到她面前時,她又堅決拒絕了。(對已清空了的腸胃,清淡流質隨心意是好事)

20 日,陳老師已經既不吃飯,又不能飲水了;她的頭腦還很清楚,口不能言,就寫下自己的要求,如請人幫她翻身、解手等。

21 日,陳老師繼續水米不進,清早尚能在保姆的幫助下起床解手。(清空乾淨了身體內外)

下午 5 時 13 分,陳老師終於耗盡了所有的精力,安詳地合上了眼睛。

她自記實踐了自己生前說的「要不怕死」,「要爭取走得快一點」;在她生命的最後一刻,她既不拖累別人,也捍衛了自己的尊嚴;陳老師圓滿地實現了自己晚年的兩個目標,終於下課了。

她的最後一課不僅向我們傾盡心血,還以生命做了見證。

〈▲圖為 95 歲的陳司寇老師(網路截圖)〉

陳司寇老師對學生們談的“老人話題”:

時間真快啊,你們老三屆學生都快要七十歲了。

一般來說,人在七十歲以後是很難過的。

第一是因為病痛,一身患有多種疾病,整天不是這兒疼就是那兒疼。

第二是因為孤獨,人老了活動空間小了,與社會漸漸隔絕了,越來越多地待在家這個狹小空間裡。

因此幾乎百分之九十以上的老人都或多或少地患有憂鬱症。

老人是弱勢群體;身體弱,精神也弱。

在我們院裡(藍旗營,北大清華的家屬院)有很多老人都是如此,可憐兮兮地期待著他人來關懷照顧,變成了弱勢嬰孩。

看到這種情形,我就想,難道人的晚年一定要這樣過嗎?

我今年 94 歲了,老公(趙寶煦教授)兩年前(2017)去世了。

我現在一個人生活得很好,身體健康,頭腦清楚,除了一個每周來兩次的清潔工,生活基本自理。

我不習慣與保姆同居,自己能做的事情就儘量自己做。

每周子女們都來看望我;我還要兒子不用每周都來,兩周來一次就行了。

他們也忙啊,而且他的家與我這兒離得太遠了。

我自己平時把時間安排得滿滿的,讀書看報看電視散步做家務,保持著自己不緊不慢的節奏;最近正在研讀《易經》。

我已經準備好了,隨時都可以「走」;我沒有任何遺憾,現在只求活一天就要生活得有質量,即便明天就走,今天也要活得有質量。

我認為人生有幾個階段,每個階段都要有目標;例如童年時期的目標就是玩,青年是學習,中年是工作養家,老年也要有目標啊,沒有目標的人生特難受!

那老年人的目標是什麼?我認為有兩點:

第一,要儘量使自己減少病痛,過得健康愉快。

第二,要爭取在人生的最後階段「走得快一點」,既減少自己的痛苦,也儘量避免給他人造成的負擔。

第一目標怎樣儘量減少病痛,過得健康愉快

我從 55 歲退休到今年 94 歲,已快 40 年了;我這些年一直身體很好。

我是怎樣做到的呢?

1、知識就是健康,最好的保健醫生是自己

人的健康由三個方面的因素形成,第一遺傳占三分之一,第二是鍛鍊和養生,第三是生活習慣,例如抽菸喝酒熬夜都會損害健康。

人到 70 歲以後是老年;老人都一定要注意學習吸收醫學保健知識。

要看許多書,對於人的人體構造與功能、體育運動、食療、生活習慣、保健按摩、心理健康等都要有比較全面的知識。

此外,要全面了解自己身體狀況,綜合分析自己的問題是什麼,摸索其中的規律;思考解決問題的辦法和措施。

一旦認識到什麼是應該做的,就要身體力行,一旦認識到什麼是不應該做的,就要令行禁止,並且一定要長期堅持下去。

有些老年人沒有自己健康上的主心骨,動不動就看醫生,亂吃藥;其實醫生不過是聽你的陳述;再說各科醫生也只能頭痛醫頭腳痛醫腳,不可能掌握你的全面情況。

所以一定要靠自己,而不要盲目依靠醫生;有些老人一心想依靠什麼名醫,或者什麼靈丹妙藥來保健康,經常跑醫院,頻繁換醫生,換藥物,結果總是失望,因為他不懂得靠醫生不能獲得健康,關鍵還是要發揮自己的主觀能動性。

例如我曾經患過皮膚瘙癢症,癢起來鑽心,夜不能寐;去看醫生,只能給些藥膏塗抹,沒有效果。

後來我自己看書,明白瘙癢症是有很多種類的;我分析了自己的類型,注意改變生活方式,採取適當食療,保持心裡的平靜,並學會了按摩相應的穴位,後來就慢慢地好了。

有一天早上我要起床時,突然發現腰痛得動不了,當時家裡只有我自己。

我就告訴自己要鎮定,躺在床上自我按摩一些穴位,過了一會兒才慢慢地起來了;若是別人早去醫院看了,我就堅持自己按摩相關穴位,配合適當的腰部活動,結果腰痛一直沒有再犯。

俗話說久病成郎中;我的體會是,身體是自己的,最好的保健醫其實只能是自己;冷暖痛癢只有自己最清楚,運動健身只有靠自己堅持,心理健康也只有靠自己調整。任何企圖依靠在其他人身上養老的夢想都要落空,無論是再好的醫生、再負責任的保姆,或是再孝敬的子女,都不能去靠。

2、要有毅力,要做自己應該做的,而不是只做自己喜歡做的

我堅持生活自理,至今自己買菜、做飯、洗碗、散步、自己洗小件內衣。

我當然也累,也不方便,完全可以讓保姆為我做;但是只要一開始不做,以後就再也做不了了;我不到萬不得已就不開這個頭。

這樣我一直堅持到目前,還是如此。

3、精神上要有境界,文化生活要豐富

現在老年人太寂寞,盼望兒女回家看望;國家都有「常回家看看」的法律規定,可是我不需要。

我關心時事政治,對文學、哲學、天文地理、戲劇體育都有興趣。

我建立了自己的學習計劃和生活規律,每天忙忙碌碌,心裡很平靜充實。

北大政治系的一位教授去世了,她的老伴特別寂寞,老打電話給我,一說起來就沒完;問我能不能一禮拜給她打兩次電話,我答應了,轉念一想想這不是個辦法啊,我一次電話十分鐘二十分鐘,那其他時間她怎麼辦呢?我就去找她。

我說我可以給你打電話,但這不是解決問題的辦法;你真正解決問題不能靠外力,只能靠內力。

她說那怎麼辦呢?你就得自己有奔頭;那怎麼有奔頭呢?你喜歡做什麼就去做,儘量把你的時間安排緊一點,每天都有自己的事情,都有完不成的工作,你就不會感到寂寞了。

我每天 6:00–6:30 起床後,就忙著按摩,做操,看電視新聞、做早飯。

一定要在九點之前吃完早飯,9 點以後我就開始看書看報;我一個人訂了好幾份報紙雜誌,每天不抓緊時間都看不完;看到我欣賞的地方就摘錄下來,或者剪下來,我現在已經積累了好幾大本了,經常翻看,樂在其中。

我還愛看電視劇,看到難過處就跟著放聲哭,高興處就放聲笑;有時還想不通編劇為什麼這麼處理,自己就琢磨,要是我做編劇,我就怎麼處理。

我現在還在研讀《易經》,心得也記下了一本。

你看,我平時有這麼多事情要做,這麼多新知識要學,哪裡有時間去寂寞呢?

此外我還有個辦法,就是家裡不要太寂靜,要經常開著電視,就好像總有人與你說話,向你唱歌,你就不會感到孤獨。

我有三個孩子每周都回來看我,我兒子離我挺遠,我不希望他每周都來,就對我女兒說,你跟你哥哥說一下,不用每周都來,打個電話問問就行了,他後來就兩個禮拜回來一次。

我平時過得很充實、愉快,不希望別人來干擾我。

老年人要熱愛生活,關心時事,心胸開闊,心情舒暢;這樣遇到疾病就能頂得住。

第二目標要爭取在人生的最後階段「走得快一點」,既減少自己的痛苦,也儘量避免給他人造成的負擔

人人都希望晚年走得快一些,但死生有命,這也可以事在人為嗎?

我認為,要想「走的快一點」,首先要做好「走」的思想準備,該走的時候乾乾脆脆、無牽無掛、了無遺憾。

我來告訴你我的體會:

1、不怕死

其實無論多大年齡都會怕死,死亡總是令人恐懼的,怕臨死前的病痛,怕與親人訣別時的撕心裂肺;誰不怕啊?

可是怕又有什麼用,這是自然規律,只能坦然面對呀。

從 70 歲時我就想,人活七十古來稀,何況還有許多偶然因素,黃泉路上無長幼,所以活一天就賺一天。

人的生命分為數量和質量,我不在乎數量,而看重質量;

只要每天的生活都有質量,什麼時候「走」就順其自然。

不怕死,就必須擁有自己獨立的精神世界,可以超越死亡,享受生期。

這個問題解決得好就活得自在,活得痛快;解決不好,就終日惶惶不安。

我現在就活得很痛快,好多知識學不完的,我從來也不寂寞。

我不喜歡跟街坊鄰里的老太太們聊家長理短的事,我覺得不如看電視,能得到很多新鮮知識。

我愛看足球、網球、撞球,我是丁俊暉的粉絲;對於國際上的一些新聞我也很關注。

這樣我心情很舒暢,對疾病就能頂住。

我前年尿血,在三院檢查發現我左腎上有個腫瘤,可能是癌症,醫生和家屬都主張要做手術切除,我不同意。

我說我已經 92 歲了,我將來走不一定是因為這個腫瘤;即便是這個原因,動了手術後又會出現其他病,那何必呢?

我就思量,癌症喜歡什麼?它喜歡酸性的東西,不喜歡鹼性的東西。

我就不吃酸性的大魚大肉,餓死它!而多吃蔬菜水果;還吃抗癌食品,例如蘑菇、西蘭花等,兩年來沒有任何感覺。

現在我乾脆就不去檢查了,也不管它變大了還是小了,愛怎樣怎樣,已經兩年了我一直與癌症「和平共處」;現在既沒有什麼感覺,也沒有精神負擔,每天都生活得很充實,很有質量。

任何事情只要想得開,就會戰勝它;當然如果將來真是癌症發作的話,後期會很疼,我就留一筆錢打止痛針;我對女兒說,將來我昏迷了就不用打了,沒有知覺了還打它幹嘛,「走人」就完了嘛!

中國人連死都不怕,還怕什麼?精神上只有達到一定境界,才能超越生死;超越了生死,才能放下生死,輕鬆享受有限的生期。

我現在一個人生活,兒女說還是找個保姆陪住吧,否則萬一哪天犯了病都沒有人知道;我說犯了病又怎樣,無非是拉到醫院搶救唄;搶救過來又怎樣,還不是不死不活地拖著?人的壽數到了,就要順其自然,犯了病還搶救他幹嘛?身體功能衰竭了,無疾而終,順其自然,這是福氣呀,你說是不是?

古人說「民不畏死,奈何以死懼之」。老來不怕死,就活得輕鬆,生活質量就高;我就是懷著這種心態一天一天活過來的。

事實證明越是不怕死,就越是死不了;我現在已經 94 歲了,而中國人的平均壽命是 72 歲;哈哈!我覺得自己賺到的已經太多了!

2、不愛錢

許多老人越是到了晚年,越是錙銖必較,把錢摳的緊緊的,他們真是沒想明白呀!

我現在每個月幾千元退休金,根本花不完;所以孩子們來看我,我都自掏腰包請他們吃飯;兒女過六十歲生日,我每人送上一萬元。

我想,自己也就這幾十萬元的存款,等我死了兒女們繼承,他們認為是理所當然的,也不會感激我,不如現在就拿出來給大家共享,弄個皆大歡喜,何樂而不為呢?哈哈!

3、放下自我

現在很多老人想問題只從自己出發,想來想去總覺得別人對不住自己、或是領導對不起自己、或是同事對不住自己、或是兒女對自己照顧不周,特別是兒媳婦又如何虧欠了自己,內心總是不愉快。

這又何必呢。要想得開,就一定要放下自我,換位思維。

你認為自己把兒女撫養大,兒女就應該回報你,兒女都有兒女的事情,哪有那麼多時間陪著你?

回想一下你自己的父母在世時,你又曾去陪伴了多少?照顧了多少?

我從不要求兒女來陪我,我一個人生活的很有規律;說真的,他們來了我還有點嫌打亂了自己的計劃。

所以一個人生活是常態,兒女來看你,是驚喜;這樣就不會心懷不滿,常感落寂了。

不要回報,只要奉獻;我養大了兒孫,是我的奉獻,但我不圖兒孫的回報。

我一直以助人為樂,若能幫助他人,我就感到快樂;能給周圍人帶來快樂,我就感到快樂。

一位老師經濟上有困難,我給了她點錢,她向我表示感謝,我說,你甭謝,我這樣做自己高興。

與人的感情要真摯,但不要太纏綿。

我們院裡有位老太太的丈夫去世了,她長期一直放不下,總是悲悲切切的。

愛情深厚可以理解,但總不能整日淚水洗面,多愁善感,去當林黛玉呀。

兒女也一樣,我愛他們,當然捨不得分離;但是既然分離是不可避免的,我就不願意他們將來被悲傷所累,所以現在就不去和他們太纏綿,不要他們一天到晚總往我這裡跑。

至於孫子輩兒,哈哈!不用我說,人家早就想也不想了!這是人類新陳代謝的自然規律嘛。

總之只有放下自我,才能戰勝死亡,充分享受生期。

至於身後之事,兒孫自有兒孫福,不是我應該費心去想的!

當我肅立在窗前為陳老師默哀時,腦海里卻浮現出那張親切的笑臉,她詼諧地說:「哈哈,我已經賺到太多了,下面就看你們的啦!」

有位網友說,這是他看到的關於「老年話題」,最靠譜,最科學,最好的文章。多好的老太太呀,這心態,這思想,這理念,哪哪都透著正能量,使人充滿了無限的希望。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}